Вероятно, Байден не видит ничего особенного в очередных недружественных действиях США, однако Россия непременно ответит, но политический пинг-понг мало что дает людям по обе стороны океана.

Президент США Джо Байден позвонил главе российского государства и попросил о встрече. Это вселяет определенный оптимизм, это, прямо скажем, радует!

Возможно, здоровье американского лидера, за которое в Кремле так переживали, все же не так плохо. С другой стороны — следующим шагом президент США ввел новые санкции, заявил о высылке российских дипломатов. Насколько это критично для российско-американских отношений?

Был такой советский анекдот. Очередная вспышка войны бледнолицых с дикарями на неком острове. Во время передышки парламентер дикарей спрашивает «белых» — в чем, собственно, дело? Те с возмущением напоминают, что вы, мол, съели нашего капитана! Визави пожимает плечами: «Съешьте и вы нашего».

Я не сравниваю американцев с дикарями. Но, вероятно, Байден не видит ничего особенного в очередных недружественных действиях США: мол, не нравится — вышлите и вы наших. Однако России скучно играть с США в подобные игры. Россия непременно ответит, но политический пинг-понг мало что дает людям по обе стороны океана.

Противоречивые действия пожилого американского политика демонстрируют, что он весьма несамостоятельная фигура. Но возможно ли вообще о чем-то договариваться с американцами и какой исторический опыт мы имеем в этом плане? Немногие знают, что командующий американскими интервентами в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918–1920 годах генерал Уильям Грейвс, малость подумав, начал координировать свои действия с просоциалистическими силами оккупированной территории, поскольку его никак не прельщала перспектива усиления японских интервентов. Грейвса обвиняли в большевизме. Договорились ли с ним о чем-то приморские партизаны? Да, весьма вероятно. Грейвс был обычным оккупантом, не питавшим симпатий к России или левым идеям, но боязнь и неприятие Японии прочно связали его с антиколчаковскими элементами.

А в дальнейшем лоббистами развития отношений между СССР и США с американской стороны всегда были бизнесмены, тогда как в нежелании утеплять контакты неизменно упорствовали политики. Установлению дипотношений долгое время мешало нежелание Москвы выплачивать царские долги. Но Владимир Ленин выдвигал встречное и весьма разумное условие — неплохо бы, мол, компенсировать интервенцию.

На признание Советского Союза решился Франклин Рузвельт в 1933 году. Долгое время Рузвельта у нас изображали очень хорошим и душевным человеком — антиподом всех последующих американских президентов. Рузвельт действительно был яркой личностью. Однако к признанию СССР его подтолкнул приход Адольфа Гитлера к власти и милитаризация Японии, а к изучению опыта советской плановой экономики — страшнейший экономический кризис в США. Когда же с началом войны фашистской Германии против СССР Рузвельта спросили, намерен ли он помогать нашей стране, американец ответил:

«Задайте мне какой-нибудь другой вопрос».

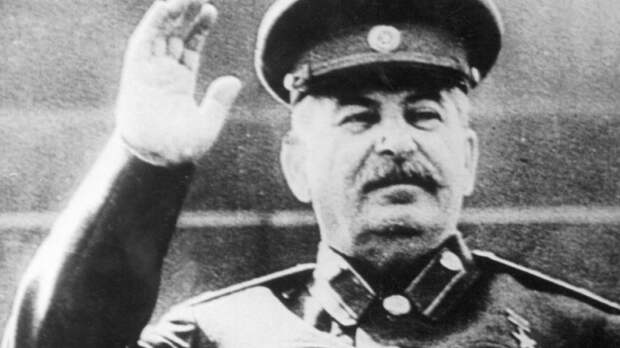

Подлинным испытанием взаимного доверия стали годы войны. Америка нам помогала, но второй фронт открывать не хотела — жалела своих граждан. А советские люди пусть погибают. Ведь у нас, объяснял Рузвельт, развитое гражданское общество, а у вас — диктатура. Даже американские историки считают, что именно неоднократный перенос англо-американскими союзниками открытия Второго фронта в Европе до 1944 года сформировали у Иосифа Сталина глобальное недоверие к Западу и убедили его в недоговороспособности США.

Правда, Рузвельт пошел на серьезные уступки СССР в Ялте и Потсдаме. Уинстон Черчилль чуть не плакал от досады, видя, сколь много Рузвельт готов уступить. Но тот за рассуждениями о содружестве наций и решающем вкладе СССР в Победу скрывал лишь трезвое понимание того, чьи войска стоят на стыке Восточной и Западной Европы. А вот поставки по ленд-лизу были действительно серьезной помощью сражавшейся стране. Что ж, раз американская жизнь стоила, по мнению Рузвельта, дороже советской, может, хоть техники и необходимых для войны вещей вам не жаль, мистеры?

Однако за все это Вашингтон предъявил счет, когда мировая война закончилась. Жадность американцев не поколебало даже вступление СССР в войну с Японией, что было сделано исключительно по просьбе союзника. Ну, а в награду за все хорошее мы, как известно, получили атомный шантаж почти сразу после майского салюта. Но если Рузвельт был «хороший», а Гарри Трумэн — «плохой», возможно, только смерть «прогрессивного» президента предопределила начало холодной войны? Может и так, но Трумэн служил у Рузвельта вице-президентом. В холодной войне обе стороны были жестоки и бескомпромиссны, но кто начал это состязание, определившее неспокойный облик ХХ века?

В 1947 году Сталин предпринял последнюю попытку уйти от лобового столкновения с бывшими союзниками. В интервью американскому журналисту он сказал:

«Советскую систему называют тоталитарной, или диктаторской, а советские люди называют американскую систему монополистическим капитализмом. Если обе стороны начнут ругать друг друга монополистами или тоталитаристами, то сотрудничества не получится. Надо исходить из исторического факта существования двух систем, одобренных народом».

Неужели это сказано почти 75 лет назад? Из этих увещеваний, как известно, ничего не вышло.

А вот Никита Хрущев очень хотел понравиться Америке. Своими несомненными успехами эта страна произвела на него большое впечатление. Правда, он надеялся догнать и перегнать аванпост капитализма. Хрущев забыл о неравных условиях для такого соревнования: пока СССР спасал мир, США зарабатывали на войне.

И все же Хрущев надеялся найти общий язык с Дуайтом Эйзенхауэром. Президенты встречались четыре раза. Оба — люди немолодые, оба воевали. Хрущев был груб и неотесан, но по-настоящему хотел разрядки напряженности, какого-то диалога, экономического сотрудничества. Эйзенхауэр, видимо, тоже хотел изменений. Поэтому он неоднократно отменял разведывательные полеты американских самолетов U-2 над советской территорией. Это были наглые нелегальные полеты, унижавшие нашу страну. Эйзенхауэр как военный человек прекрасно понимал, что СССР не может терпеть такие вещи. Но ЦРУ и Пентагон, да простят меня за клише, всякий раз без труда добивались возобновления разведполетов.

Трудно сказать, было это решение Айка или военных, но перед самыми переговорами глав СССР и США американцы отправили самолет-шпион по вызывающему маршруту (от южной до северной границы СССР). И в самый приятный для социалистической державы день — в Первомай. Естественно, непрошенный гость был сбит, и встреча в верхах не состоялась. Кто же виноват? Конечно, Хрущев, Советский Союз — уверенно скажут американские и любые западные исследователи.

Между тем, следующий президент США, Джон Кеннеди, потрясенный тем, как близко подошел мир к ядерной войне из-за конфликта между сверхдержавами вокруг Кубы, действительно решил, что с СССР необходимо договариваться. И его сразу застрелили. Это было предупреждение могущественных сил, в реальности управляющих Америкой, любому следующему президенту США. Помнит об этом и мистер Байден.

Договориться с США стремился и Леонид Брежнев. С главами западных государств дорогой Леонид Ильич стремился достичь серьезного сотрудничества ради обеспечения мира и баланса интересов. В этом Брежневу приходилось преодолевать серьезное сопротивление таких политических мастодонтов, как Алексей Косыгин, Николай Подгорный, Александр Шелепин, порой Михаил Суслов, плюс сопротивление военных.

В 1972 году, несмотря на разгар войны во Вьетнаме, где жестко обозначилось противостояние двух блоков, Брежнев и Ричард Никсон подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений, договорились об оживлении культурного, научного сотрудничества, подтолкнули к разрядке своих европейских союзников, прежде всего обе Германии. Был дан старт и новому этапу экономического сотрудничества, Никсон пообещал СССР режим наибольшего благоприятствования — предоставление таможенных и тарифных льгот, кредиты под низкие проценты. В качестве ответного жеста СССР обязался выплатить 722 млн долларов долгов ленд-лиза до 2001 года. Ведь деньги для Америки — это все.

Никсон приезжал в мае, а уже осенью 1972 года обе палаты парламента США приняли Закон Джексона-Вэника, то есть жесткие санкции против стран социалистического блока. На все вопросы Брежнева Никсон откровенно отвечал, что он здесь не причем, что будет сопротивляться, что в конгрессе засели негодяи и так далее. Но как иметь дело с партнером, у которого правая рука не знает, что делает левая?

И ведь Никсон действительно пытался отстаивать свой курс на сотрудничество с СССР. А через два года был вынужден уйти с должности под угрозой импичмента. До сих пор многие аналитики уверены, что, воспользовавшись неаккуратной работой спецслужб внутри США, «ястребы» мстили необычному республиканцу за стремление поладить с СССР, за симпатию к Брежневу. А из договора по ПРО американцы вышли. Словно это проходной двор, а не документ, гарантирующий мир во всем мире. Точно так же, обещая Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину некогда исключить расширение НАТО на Восток, США расширяют этот блок все восточнее и восточнее, не останавливаясь перед фашистскими переворотами.

Так что договариваться с этими господами очень трудно. И все же, если «партнер» просит диалога, надо его хотя бы вежливо выслушать. Но питать иллюзий при этом не стоит. В любой момент американский президент может развести руками и с извиняющейся интонацией сказать о срыве достигнутых договоренностей: «Простите, я ничего не решаю». И будет прав.

Свежие комментарии